念大學時不知天高地厚,成天翹課去文學院圖書館,或者在租宿的地方讀書,想的都是千年以上的大問題,尤其是「活著,為了什麼」和「中西文化之比較」這兩個大問題。

過去五十多年來,用力最深的是第一個問題。高三以前,它是不著邊際的憧憬、嚮往與一廂情願的想像;高三的時候,它是以「為什麼再傑出的人都會在四十歲以後失去熱情」這樣的困惑與焦慮出現;後來,它變成「像我這樣地活著,有什麼意義,值得嗎」的道德焦慮與自責;後來,它變成「假如『聖人』只是可望而不可及的虛構,我該如何面對自己的慾望、本能與『自我』?」以及「人活著,真正值得追求,且真的追求得到的『意義』與『價值』到底是什麼?」

自由、自我與虛無

在前述追索的過程中,我探索過一個又一個的偶像,又一個接一個地走過他們,而墮入「不知何所之」的茫然、困頓、窘迫,乃至於絕望。所幸,寫完《慾望的美學》之後,這個問題終於獲得七、八成的安頓。

回首來時路與那些曾經引領過我的偉大靈魂,我覺得自己是幸運的少數:我終於走出威權、海市蜃樓般的人生願景,以及虛無,而獲得年少時不曾想望過的自由。

然而自由跟虛無是那麼地接近!

尼采的研究者始終爭議著「尼采的最終訴求」是什麼,因為他所謂的「超人類」不盡然是一種生命的具體實踐或體驗,更不是念哲學的人所渴望的「客觀真理」,而是相當地不安定地流轉於「超越一切的偶像與既定的道德法則」、「充滿力量的意志」、「近乎瘋狂與濱於自毀的生命熱情(希臘的酒神)」、「對此世生命與真實世界無條件的肯定」之間,以至於有人以為他晚年的著作是出於腦疾的譫妄之詞,有人把他的「der Wille zur Macht」(英譯「the will to power」),而羅素更膚淺地把尼采視為一無可取之處的好勇鬥狠。結果尼采經常被理解為「濱於虛無的懷疑論者」,甚至被簡化「虛無主義者」。

對於尼采而言,無條件地臣服於既有道德或偶像都等於是「不敢成為自己」,也都等於是對自我(意志)與生命得否定,以及某種型態的虛無主義。學術界都強烈地感受到任何型態的「虛無主義」都是尼采的敵人,然而否定了一切既定的價值與偶像之後,如何不落入「虛無」,卻是學術界長期以來的大難題(參見 Andreas Urs Sommer, "Nihilism and Skepticism in Nietzsche")。

想要純賴文字的敘述去揣摩(領略)超乎既有價值與一切偶像之外的自由,幾乎是不可能的。尼采寫作上的困難一部分源自於此,而讀者解讀尼采的困難也跟這個問題密切相關。

我自己如果沒有源自文學(詩與小說)、音樂與繪畫欣賞的體驗,和自己進行哲學思辨時的體悟,很難想像我能保有目前這樣的內在自由(又同時不墮入虛無)與安適。

年輕時奢談自我,甚至把自由看成一種「不可被剝奪的權利」。年齡漸長,才知道自由與自我是多麼艱難的志業——就像弗洛姆(Erich Fromm)後來所覺悟的那樣。

弗洛姆原本信仰馬克斯主義,卻在納粹政權下見證了工人階級如何放棄階級立場與自由,去擁抱法西斯與集體狂熱。1934年逃到美國後,又見證著民主國家的「主人們」如何放棄個人的抉擇與價值判斷,在群眾的相互擁抱下追逐時髦與享樂。

在1941年出版的《逃避自由》裡,他的基調猶如在申論尼采的警言。他說:「人不只是生而平等,而且生而彼此不同。」「積極意義的自由,意味著徹底肯定每一個個體的唯一性、獨特性。」因此,每一個人都必須運用他的自由去尋找他的自我。「除非他可以找到(自己的)歸屬,除非他的生命有意義和方向,他會覺得自己有如微塵,而被自己的無關緊要所壓垮。」可惜的是,「絕大多數人都還沒成熟到可以獨立自主、理性且客觀。事實上人必須承擔他自己而無法倚附他人,除了自己之外沒有任何威權可以讓他們的生命具有意義;然而他們無法忍受這些事實,因此需要神話和偶像。」

他感慨地把納粹黨徒與法西斯主義定性為「逃避自由的人」——因為沒有能力承受獨立思考與獨立判斷時的孤單無助,而放棄自我和自由,融入集體和威權崇拜。

面對美國的庸俗民主和集體的消費主義,他感慨地說:現代人把自由看成是與生具來的權利,然而「我們忘記,盡管言論的自由是對抗古老束縛的戰爭中一場重要的勝利,現代人仍舊處於一種狀態,他所想的和說的就是別人在想的,在說的;他還沒有獲得原創性思考的能力——也就是說,為自己思索——唯獨具有這個能力之後,當他宣告說沒有人可以妨害他表達他的思想時,這個宣告才有意義。」然而獨立思考的能力對絕大多數人而言是那麼地艱難,以至於「受驚嚇的個人想要把自己給綁緊在某個人身上或某件事物;他再也無法忍受他的獨立自我,為了重新獲得安全感,他發狂似地想要擺脫它,想要消除這個重荷:自我。」

最後,他不得不感概地說:「人類的大腦生活在二十世紀;但是大多數人的心還生活在石器時代。」

看著當年一起高談闊論的朋友們一個個墮入紅塵而不再回頭,或者「皈依」各種偶像、團體,我略有找不到談話對象的悵然,卻更慶幸著自己竟然可以一路堅持地走過來,還在許多前人的引領下找到可以安頓心靈的自由。

中西文化之比較

了解自己都已經那麼難了,妄議「中西文化之比較」更是奢談。年輕時不懂也就罷了,看到香港大學的演講題目「從全球史看近世中國的興衰」時,我真是驚呆了!如果沒有能力掌握全球近代史上的所有大事,憑甚麼奢談(妄議)「全球史」?

光是一個「中國史」,其實就已經是充滿「漢族沙文主義」的色彩了。「漢滿蒙回藏苗,五族共和」那是孫中山可望而不可及的奢想(妄想)。武昌起義已經是一百多年前的事了,至今藏人仍在企圖翻越喜馬拉雅山逃往尼泊爾和印度,新疆仍有「再教育營」,外蒙乾脆獨立了;至於「三十年一小反,六十年一大反」苗族,只不過是外界給予的統稱,實質上族裔與文化皆多元,在越南境內的那一支至今仍在鬧獨立,在「新中國」境內的至今仍頑抗著觀光客帶進來的消費主義和物質化。即便清朝入關後漢化嚴重,也不能把「中原歷史」當作「滿族史」而抹消了入關前的滿族歷史與文化。

五族從來都不共和,中原的改朝換代經常反應著各族的征戰與消長。就以「問世間,情為何物,直教生死相許?」一詞的作者元好問為例吧,學生時代記得他是「南宋詩人」,現在卻說他是「金朝人」。中國土地上何時出過「金朝」?

|

| 南宋時期諸國疆域 |

南宋時金國版圖不下於南宋(見上圖)。1234年蒙古滅金之後,金朝女真族仍舊散居於東北。1368年明朝建國,以「奴兒干都司」管理女真各部,然而主要是接受貢賦,而沒有直接介入對當地行政事務的管理。

|

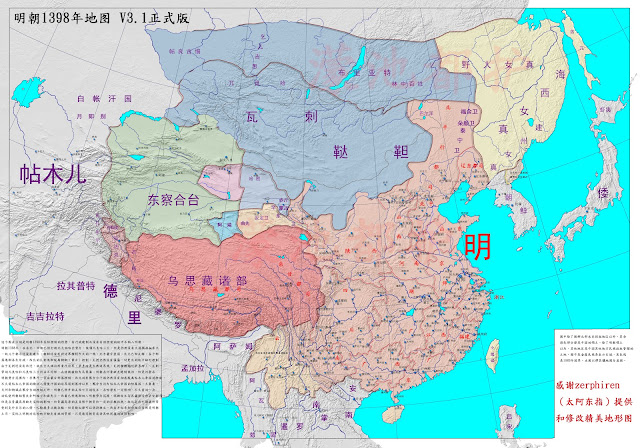

| 明初(1398)疆域圖(原出處) |

1449年的土木堡之變以後,明朝國勢已衰,無法有效統治女真族,只能分化、誘使各部落相爭以免危及明朝(「分其枝,離其勢,互合爭長仇殺,以貽中國之安」,很像英國統治印度時在當地各種政治勢力間挑播離間、製造對立與分化)。

|

| 日本人眼中16世紀的中國版圖(原出處) |

最後,女真部落的努爾哈赤消滅了明朝而建立了清朝。

因此,從滿族史或五族史」的觀點看,元好問是「金國」人而不是「南宋詩人」。

也就是說,我大學時代讀的「中國史」其實是「漢族觀點下的五族消長史」,甚至只不過是「中國」土地上的「漢族史」;根本無視於中國土地上其他各族的複雜歷史與文化。

類似地,「從全球史看近世中國的興衰」這一場演講實質上只不過是「從跨國視野看近世中國的興衰」,而且那個「跨國視野」既模糊、單調且議題狹窄,跟「全球史」這個嚇人的標題差距大得不得了。

年輕時動不動就談「中西文化」,到了英國沒多久,就發現英國人一不小心就會說「我剛從歐洲回來」,有似英國不屬於歐洲似的。英國留學兩年,認真談過話的歐陸人不到十個,卻已經深刻感受到英國人、法國人、德國人、北歐人有著許多鮮明的差異,而其中認真浸淫過傳統人文精髓的人更不時把美國人當笑話看。從此以後,我再也不敢說:「西方文化特色」這樣的詞。

一個人懂得越少,這個世界就顯得越小,越容易掌握,且越顯得像真理般地無可質疑。

年少無知而不時妄議「中西文化之比較」的大學生(譬如當年的我) 是其中一種典型。動不動就把某本書、某種理論、某個心服的「大師」目為真理的代言人,是另一種典型。這些都既可笑且多少可以原諒(海涵),令人訝異(不能苟同,甚至不齒)的是,蜚聲國際的「大師」級學者也狂妄得有如井蛙觀天、夜郎自大。華人學術圈內不乏此輩,美國學術圈內也不難找。譬如,「經濟學帝國主義」()的狂熱分子。

《國家為什麼會失敗》與「經濟學帝國主義」

2020年剛過世的 Edward Paul Lazear 是典型的「經濟學帝國主義」的狂熱分子,他在 "Economics imperialism" 一文中明確主張:「經濟學有帝國主義傾向(不斷地擴張其領域),而且它所能有效(成功)地解釋的社會現象(領域)確實是持續地在擴張著。」他甚至說:「最具野心的經濟學帝國主義是要用經濟學的工具解釋一切的社會現象。」而他所謂的「經濟學的工具」,主要是三個:有拘束條件的最佳化理論(constrained optimization),相反驅動力的平衡(均衡分析),以及對於效率的重視。

《國家為什麼會失敗》已經舉出許多實例來說明:只靠經濟學的工具不足以解釋一個國家長期的經濟發展(尤其是「能否持續成長」)。這等於是打了「經濟學帝國主義」的狂熱分子一個耳光。

然而《國家為什麼會失敗》否認文化與地理因素對經濟發展的長期影響,而認定經濟發展的長期影響取決於一個社會能否建立起政治與經濟的廣納式制度(盡管它肯定:一個社會能否建立起政治與經濟的廣納式制度,跟歷史的偶然因素以及過去發展軌跡的影響有關)。

但是,除非我們把「歷史的偶然因素以及過去發展軌跡」作最廣泛的解釋,以至於間接包含了地理因素的差異,又把「政治與經濟的廣納式制度」作最廣泛的解釋,以至於包含階級的複製與教育機會不均等的複製(等於間接包含了文化與宗教因素,以及 Pierre Bourdieu 的「文化資本」和「社會資本」),否則根本無法充分解釋義大利南北所得的巨大差異。

|

| 原出處 |

盡管從1861年義大利統一以來,南北的政治與經濟制度基本上是一致的,然而南北的所得差異卻日益明顯(見上圖)。這個事實已經被反覆研究過並且在學術界,具有高度共識;然而這個差異究竟是如何造成的,卻爭訟紛紜,學術界迄今無法達成高度的共識。

早期的證據顯示:南北收入的差異在義大利統一之前就相當明顯,有人以為其原因跟南北教育機會的不均等有關,有人以為跟地理條件、接觸市場的機會等因素有關。最近的實證研究則發現,義大利南方大學的研究表現上也明顯地落後於北方,間接佐證義大利南方受教機會不如北方。另一項實證研究顯示,就同等資質的人而言,出生在義大利南方的人進入高所得產業的機會比北方人少;而且跨世代的階級複製現象相當明顯。甚至還有研究顯示:企業家(投資者)對南義大利的刻板印象也妨礙難義大利的經濟發展。還有研究顯示:南北義大利的經濟發展機制(體質)可能不一樣,無法以同一套經濟政策去成同步調的經濟成長。

當然,還是有研究者企圖以類似《國家為什麼會失敗》的觀點去解釋南北差異(譬如,在南方既得利益者的操弄下使得南義大利不利於「廣納式經濟制度」的發展。然而從既有文獻所提供的許多證據和學術界的爭論不休來看,光憑狹義的「政治與經濟制度」實在不足以充分解釋義大利的南北差異。

結語

馬斯洛曾說:「我猜這是很難抗拒的趨勢:如果榔頭是你僅有的工具,你會想把一切東西都當作釘子搥打。」(I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.)

Edward Paul Lazear 企圖用三個核心的經濟學工具去解釋一切的社會現象,更激進的狂熱分子甚至要用這樣的「經濟學帝國主義」取代一切的社會科學。這不禁讓我想起美國作家 H. L. Mencken 的名言:「對於每一個複雜的問題,都有一個清晰而簡潔的答案,然而卻是一個錯誤的答案。」(For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.)

還好,我早已走出年輕時的不知天高地厚,深知社會問題之複雜遠遠超越任何單一學術(學科)所能扼要掌握的。

牛頓曾說:「在我自己眼中我只不過是一個在海邊玩耍的男童,不時開心地發現比較光華的石頭或者較漂亮的貝殼,而真理的浩瀚海洋則在我前面而尚未被發現。」

要讓經濟學界普遍地了解這個事實,到底有多困難?